Entre septembre 2023 et décembre 2024, les berges de la rivière Dordogne à Sous-castel (commune de Floirac – 46) et Blanzaguet (commune de Pinsac – 46) ont été renaturées dans le cadre du programme LIFE rivière Dordogne coordonné par EPIDOR, l'établissement public...

Les travaux de désenrochement de berges du projet LIFE rivière Dordogne

Entre septembre 2023 et décembre 2024, les berges de la rivière Dordogne à Sous-castel (commune de Floirac – 46) et Blanzaguet (commune de Pinsac – 46) ont été renaturées dans le cadre du programme LIFE rivière Dordogne coordonné par EPIDOR, l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne. Ces travaux de désenrochement réalisés sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Dordogne Moyenne Cère Aval (SMDMCA) permettent à la rivière de retrouver localement sa dynamique, favorable au maintien d’une riche biodiversité aquatique et rivulaire.

Depuis les sommets des montagnes jusqu’à la mer, l’eau des rivières s’écoule sous l’effet de l’énergie que lui procure la pente. Naturellement, cette énergie se dissipe par frottement sur les berges et sur le fond du lit. Ainsi la Dordogne creuse et déplace les matériaux qui constituent son lit pour les redéposer plus loin. Ces phénomènes qui modifient les formes de la rivière sont à l’origine de la formation des méandres.

Cette dynamique fluviale est un moteur important de la biodiversité des rivières, car beaucoup d’espèces dépendent des habitats très particuliers que représentent par exemple les berges érodées ou les bancs de sables et de galets.

Ces mouvements de la rivière peuvent aussi représenter un problème pour les riverains qui voient une menace dans l’érosion de leurs terrains, surtout si ceux-ci sont porteurs d’enjeux économiques. Ainsi de nombreux ouvrages de protection, en grande partie dasn le département lotois, ont été mis en place pour stabiliser les berges de la Dordogne. Construits à base d’enrochements, ils ne permettent plus à la rivière de dissiper son énergie latéralement. Inévitablement, c’est alors sur le fond du lit que le travail d’érosion se produit. Le lit des tronçons de rivière enrochés tend ainsi à s’encaisser. Les bras secondaires et les bras morts qui pouvaient exister se déconnectent pour ne laisser subsister qu’un chenal unique. En conséquence, le tracé de la rivière se simplifie, les formes et les habitats s’homogénéisent et la biodiversité diminue.

Le projet LIFE rivière Dordogne, sélectionné par l’Union Européenne en 2020, vise ainsi à conserver et restaurer des milieux naturels rares et menacés de la rivière.

Le programme LIFE Rivière Dordogne, piloté par l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne EPIDOR, a pour objectifs la conservation et la restauration de milieux naturels rares et menacés riverains du cours d’eau. Trente chantiers de restauration écologique de milieux naturels sont programmés sur 280 km de rivière, entre les communes d’Argentat-sut-Dordogne en Corrèze et Sainte-Terre en Gironde. Ce programme est principalement financé par des fonds de la commission européenne et de l’Agence de l’eau Adour Garonne.

Sur le même sujet

Les travaux de désenrochement de berges du projet LIFE rivière Dordogne

La Fondation du Patrimoine soutient la renaturation de l’ancienne gravière de Maison-Neuve

L’ancienne gravière de Maison-Neuve située sur les communes de Saint-Chamassy et du Buisson-de-Cadouin en Dordogne, vient d’obtenir un soutien de la Fondation du Patrimoine à hauteur de 60 000 €. Une aide qui finance les travaux et la valorisation de ce site auprès du...

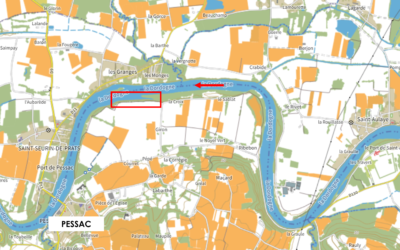

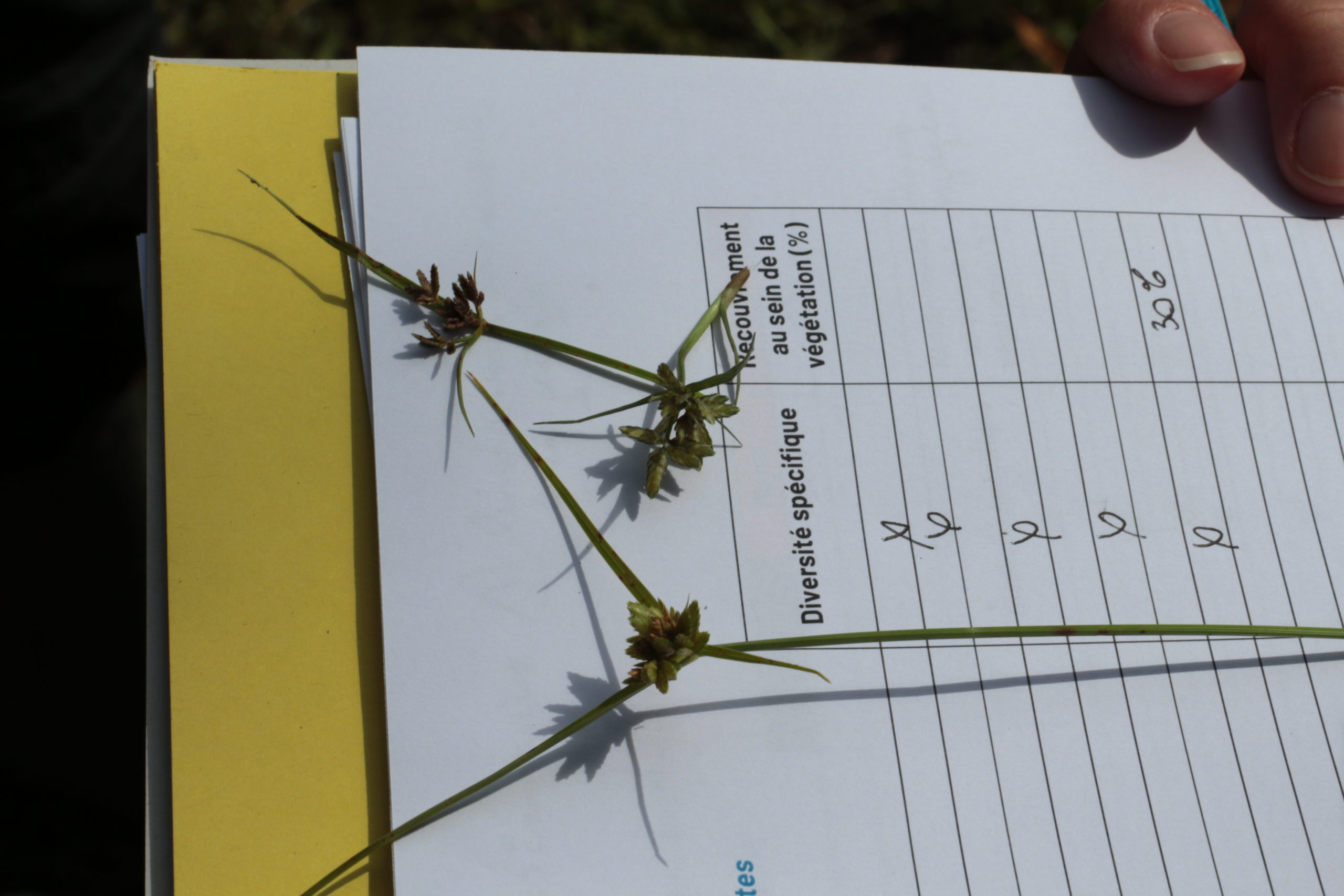

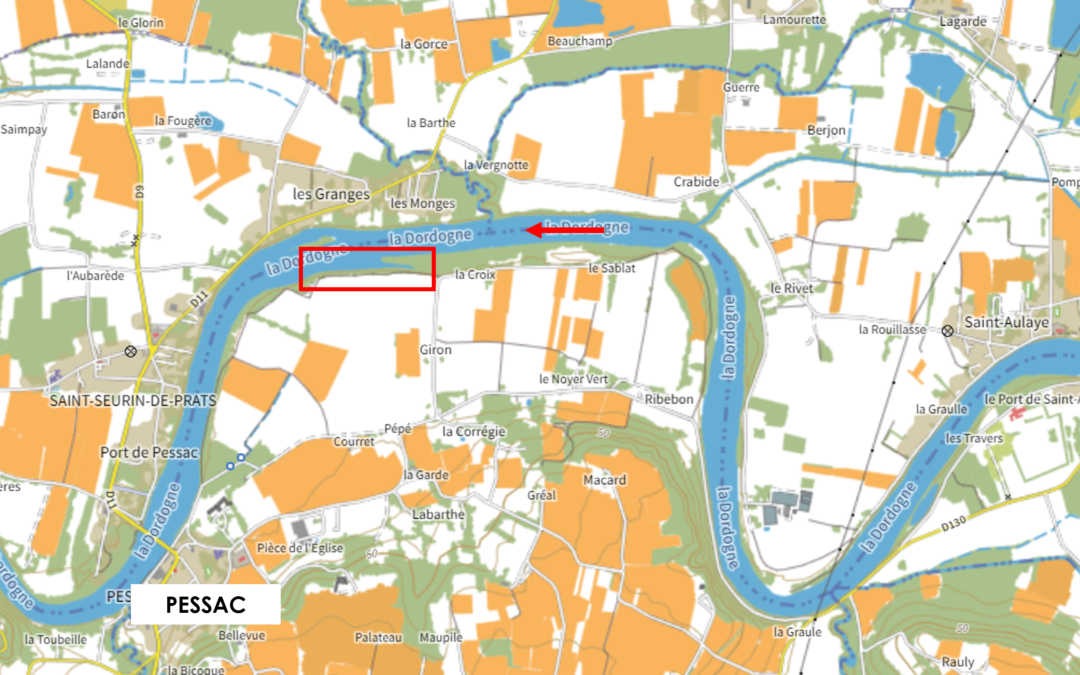

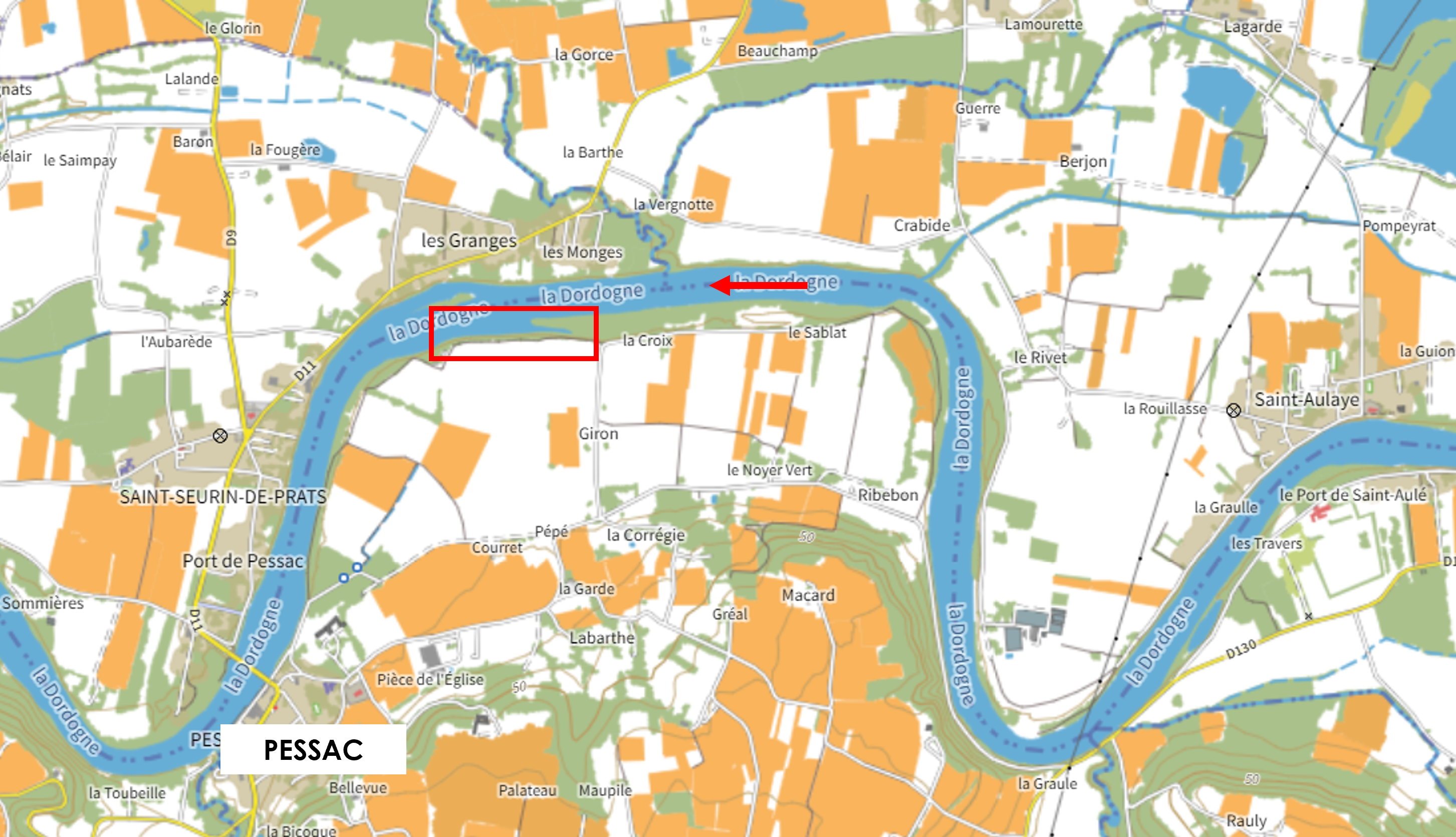

Présentation du projet de restauration écologique du bras de la Croix-Bernède aux riverains

Le mercredi 13 mars, EPIDOR avec le bureau d'étude BIOTEC, ont présenté aux riverains de la commune de Pessac-sur-Dordogne le projet de restauration écologique du bras de la Croix-Bernède. EPIDOR est le maitre d’ouvrage de ces opérations qui sont visées à partir de...

Présentation du projet de restauration écologique du bras mort de Pontou

Le mercredi 13 mars, EPIDOR avec le bureau d'étude BIOTEC, ont présenté aux riverains des communes de Floirac et Saint-Denis-les-Martel le projet de restauration écologique du bras mort de Pontou. EPIDOR est le maitre d’ouvrage de ces opérations qui sont visées à...

Planning des chantiers de restauration 2022 du programme LIFE rivière Dordogne

En 2022, trois chantiers de restauration écologiques sont programmés dans le cadre du projet LIFE rivière Dordogne.Pour rappel, le projet LIFE rivière Dordogne comporte 30 chantiers de restauration (14 frayères, 10 annexes fluviales, 2 espaces rivulaires et 4...

La restauration de la couasne des Carretiers, sur les bords de la Dordogne girondine

Le 4 février les élus du comité syndical d’EPIDOR ont inauguré le premier chantier réalisé dans le cadre du programme Life rivière Dordogne Pour mieux réagir aux effets du changement climatique, les rivières et les milieux aquatiques doivent être « en bonne santé »....